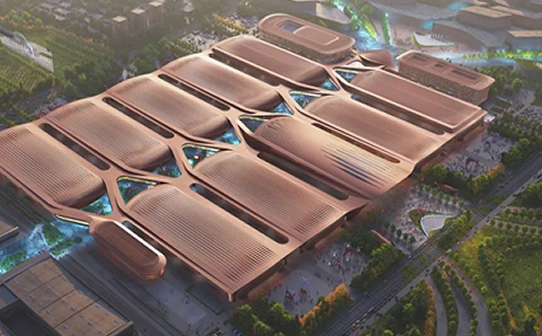

推动汽车智能化电动化转型 乘新能源东风出口领跑全球

2023-09-28

行业聚焦相关推荐

-

展会速览享界S9增程版,豪华轿车市场的鲶鱼or核弹?

展会速览享界S9增程版,豪华轿车市场的鲶鱼or核弹?2025-02-28 11:39:22

-

展会速览谁在制造智驾路线“鄙视链”?

展会速览谁在制造智驾路线“鄙视链”?2025-02-27 10:33:12

-

展会速览飞行汽车“有戏”吗?

展会速览飞行汽车“有戏”吗?2024-01-31 09:00:11

-

展会速览事关未来, 国家汽车芯片重磅文件!

展会速览事关未来, 国家汽车芯片重磅文件!2024-01-20 09:00:26

-

展会速览2023年我国汽车产销首次突破3000万辆,新能源汽车达949.5万辆

展会速览2023年我国汽车产销首次突破3000万辆,新能源汽车达949.5万辆2024-01-17 09:00:54

-

展会速览崔东树:2023年1-11月公桩数量增长89万个

展会速览崔东树:2023年1-11月公桩数量增长89万个2024-01-13 09:00:15

-

展会速览长安汽车:正向开发固态电池,2025年开始逐步量产应用

展会速览长安汽车:正向开发固态电池,2025年开始逐步量产应用2024-01-12 09:00:03

-

展会速览美国电动汽车税收抵免新规生效,仅13款车型符合条件

展会速览美国电动汽车税收抵免新规生效,仅13款车型符合条件2024-01-11 09:00:08

-

展会速览璧山汽车产业规上工业产值已逾540亿元

展会速览璧山汽车产业规上工业产值已逾540亿元2024-01-08 09:00:00

-

展会速览Cruise梦断自动驾驶

展会速览Cruise梦断自动驾驶2024-01-05 09:00:30

-

展会速览华为智能汽车新公司总部或设在重庆,估值或达350亿美元

展会速览华为智能汽车新公司总部或设在重庆,估值或达350亿美元2024-01-04 09:00:31

-

展会速览上海“绿牌”申领最新政策发布,2024年1月1日实施

展会速览上海“绿牌”申领最新政策发布,2024年1月1日实施2024-01-01 09:00:24

-

展会速览自动驾驶行业四场舆论战!年头吵到年尾,仍没吵出标准答案

展会速览自动驾驶行业四场舆论战!年头吵到年尾,仍没吵出标准答案2023-12-31 09:00:46

-

展会速览日系车败走东南亚:中国新能源车,毁了我们几十年的心血!

展会速览日系车败走东南亚:中国新能源车,毁了我们几十年的心血!2023-12-26 09:00:38

-

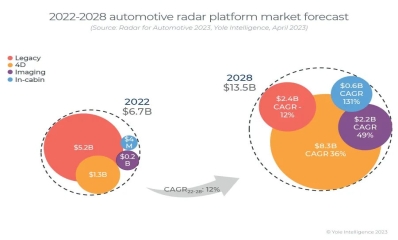

展会速览汽车雷达将开启下一波市场增长浪潮

展会速览汽车雷达将开启下一波市场增长浪潮2023-12-25 09:00:16

-

展会速览新能源时代灯光能耗发展趋势及挑战

展会速览新能源时代灯光能耗发展趋势及挑战2023-12-22 09:00:22

-

展会速览自动驾驶汽车运输安全服务指南及相关解读

展会速览自动驾驶汽车运输安全服务指南及相关解读2023-12-16 09:00:57

-

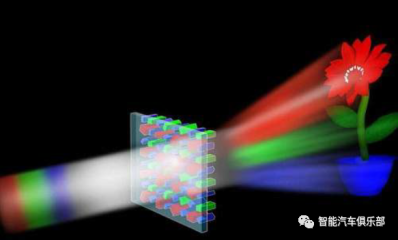

展会速览体全息光学元件(vHOE)能成为AR-HUD的下一代技术方案吗?

展会速览体全息光学元件(vHOE)能成为AR-HUD的下一代技术方案吗?2023-12-15 09:00:34